Crédits : Séverin Millet. Source : lemonde.fr

L’extension de la PMA aux couples lesbiens a ceci de particulier qu’elle apparaît comme l’une des mesures les plus évidentes au regard des évolutions de la société et du droit, alors qu’elle est au contraire l’une des propositions qui suscite le moins de courage politique chez les décideurs français. François Hollande avait déjà à deux reprises raté l’occasion de la faire voter : une première fois en même temps que la loi Taubira de 2013, craignant que la « PMA pour toutes » ne bloque le « mariage » et « l’adoption pour tous » (ce qui n’a cependant pas empêché les participants de la Manif pour tous de la considérer comme déjà actée) ; une deuxième fois en février 2014, reculant devant 100.000 Versaillaises à serre-tête descendues dans la rue. L’opposition à l’égalité des droits entre homosexuel(le)s et hétérosexuel(le)s, d’une virulence et d’une ampleur inédites en Europe, avait alors réussi à repousser le sujet jusqu’à nouvel ordre, avec un gouvernement socialiste visiblement traumatisé par les manifestations de l’hiver 2013.

L’occasion semblait donc trop belle quand Emmanuel Macron, candidat officiellement favorable à l’extension de la PMA [1], fut élu avec une majorité parlementaire confortable. Le même Macron s’est cependant empressé d’expliquer – un peu à la manière dont on parle du lâcher de taureaux de Pampelune – que le débat sur la PMA ne serait pas lancé avant l’avis du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE). Or, une fois recueilli l’avis positif du CCNE en juin 2017, le Président disait vouloir patienter afin de créer un débat « sans brutaliser les consciences », avant d’annoncer à la conférence des évêques de France en mai 2018 que « l’avis du CCNE n’était pas suffisant, et qu’il fallait l’enrichir d’avis de responsables religieux » (car ça serait dommage de s’en passer). Le projet de loi sur l’extension de la PMA était alors suspendu aux résultats des états généraux de la bioéthique, ceux-là mêmes qui furent pris d’assaut par les partisans de la Manif pour tous.

Durant la rédaction de ce post, le CCNE a rendu un nouvel avis sur l’extension de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules, ainsi que sur diverses autres dispositions sur la fin de vie ou la congélation d’ovocytes entre autres. Cependant, nous avons délibérément choisi de ne pas tenir compte du résultat de cette consultation, n’y même d’y faire référence (même si, honnêtement, qui pouvait penser que le Conseil changerait d’avis en l’espace d’un an …). Ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas l’avis du CCNE en lui-même, qui reste purement consultatif, mais le choix d’Emmanuel Macron de l’avoir sollicité et d’y avoir conditionné d’une certaine manière le projet de loi sur la PMA, tout en le rangeant d’office dans la case « bioéthique ».

La classification d’un débat sur une méthode de fécondation dans la catégorie « bioéthique » n’est pas une originalité en soi, mais le débat ne porte pas sur l’acceptabilité de cette méthode, mais sur l’opportunité de mettre fin à sa restriction aux seuls couples hétérosexuels – une question à notre avis essentiellement politique et non éthique, dans la mesure où l’on peut distinguer ces deux termes. Si l’on considère l’éthique comme l’interface entre la morale et la politique, alors le CCNE est chargé d’étudier l’acceptabilité ou non de transposer certaines dispositions morales dans le droit français. Autrement dit, quand on lui demande son avis, il est chargé d’édicter une vision de ce qui est bien ou mal valable pour toute la société et d’établir si certains comportements, si certaines mœurs sont susceptibles de nuire à la société. Il peut s’agir de pratiques collectives (tuer des animaux pour se nourrir, laisser les médecins pratiquer l’euthanasie ou autoriser les malades à acheter des organes) ou de pratiques qui ne regardent que l’individu ou éventuellement son entourage proche (typiquement, se marier et avoir des enfants avec une personne de même sexe).

Les complications interviennent souvent quand les éthiciens se demandent si l’autorisation de certains comportements ne sort pas du cadre de la vie privée ou s’ils peuvent avoir des conséquences à plus grande échelle, ce qui les amènent à spéculer sur une base souvent théorique sur lesdites conséquences sociétales. Ces spéculations accordent souvent une grande part aux généralisations hasardeuses et s’arrêtent aux jugements de valeurs, convictions et croyances des individus, du type « si on autorise les personnes de même sexe à se marier entre elles, cela va mettre à mal le modèle familial traditionnel qui est la base de notre société, et donc c’est pas bien ». Comme l’a montré le débat sur le mariage pour tous, l’opposition se fait souvent entre celles et ceux qui pensent qu’il existe certains équilibres moraux à respecter pour que la société se porte bien, et celles et ceux qui pensent que la société est capable de résister à des changements de mœurs. L’expérience a par ailleurs montré que la société subit constamment des évolutions morales, accompagnées ou non par la loi, et qu’elle n’en périt pas pour autant. L’expérience a aussi montré que les individus s’accommodent rapidement de ces évolutions, et que ne résistent envers et contre tout que les esprits et les théories tordues, comme Éric Z. et sa « féminisation de l’homme blanc ».

Les problèmes adviennent donc quand des visions morales radicalement opposées se confrontent et qu’il faut trancher sur celle qui sera adaptée explicitement ou non dans les textes de loi. Bien entendu, chacun reste libre de ses opinions, et bien entendu, il reste souhaitable de fonctionner parfois sur un relatif consensus moral, au risque sinon de voir prospérer des opinions morales minoritaires mais dangereuses (telle la remise en cause de l’interdiction de la pédophilie, par exemple). Il faut cependant pouvoir trancher quand le consensus n’est pas possible, et c’est là que les éthiciens interviennent. Ceux-ci ne peuvent arguer de convictions personnelles pour défendre l’un ou l’autre des points de vue, sinon la discussion se résumerait à un débat démocratique et on pourrait alors passer directement au processus parlementaire. Ils doivent au contraire arguer d’une expertise personnelle qui atteste de leur connaissance du sujet et les rend légitimes à avertir des possibles conséquences négatives de l’autorisation de certaines mœurs.

Le CCNE accueille certes des médecins, des juristes et des parlementaires en son sein, mais également des journalistes, des philosophes (qui ne détiennent pas jusqu’à preuve du contraire la sagesse universelle), des représentants des « courants de pensée religieux » et même jusqu’à il y a peu des prêtres de toutes religions. Que des philosophes, polémistes et religieux puissent s’exprimer au sein du débat public, c’est l’évidence-même et le clergé catholique ne se prive d’ailleurs pas de le faire. Il est en revanche différent de les considérer comme des experts ou comme des autorités morales supérieures dont on ne peut se passer dans les commissions nationales ou dans les auditions parlementaires. Le reproche pourrait d’ailleurs être fait aux médias grand public, qui ont souvent tendance à interroger des religieux en tant qu’autorités morales à valeur d’expertes et non en tant qu’individus porteurs d’une opinion qui ne vaut a priori pas plus qu’une autre (c’est notamment le cas d’un récent reportage du JT de France 2 [à 26’47’’], particulièrement ambigu sur la PMA).

L’exercice semble encore plus périlleux quand la question morale concerne les libertés individuelles de certaines catégories de population qui, n’étant pas majoritaires, se voient dépossédées de la maîtrise de leur avenir par des décideurs non concernés. Pour le cas de la PMA, sans s’attarder sur l’hérésie que constitue l’occupation des plateaux télé par des polémistes réactionnaires sans la moindre compétence sur la question ou par des prêtres hétérosexuels (espérons-le pour leur salut) et condamnés au célibat – au détriment des principales concernées – l’opposition éthique à son extension relève trop souvent d’un principe de précaution paranoïaque et liberticide, et pas assez d’arguments concrets et rationnels. Dans les Etats démocratiques et libéraux modernes, où aucune autorité morale surplombante agissant au nom d’un ordre moral naturel et immuable ne vient dicter sa loi, chacun est autorisé à vivre selon ses propres règles morales, à profiter ou non de la liberté qui lui est offerte dans la mesure où elle ne nuit pas à celle des autres. Cela implique de ne pas tenter d’imposer sa vision morale particulière en empêchant d’autres personnes de vivre d’une manière qui ne gêne aucunement la société.

Comment ne pas s’incliner devant tant de pertinence ? Crédits : SIPA. 00652057_000019

Ce principe, censé être respecté par tout le monde et garanti par la Constitution, va à l’encontre des arguments des opposants à la PMA pour toutes, qui sont au nombre de quatre [2] (les arguments, pas les opposants, malheureusement). Premièrement, la PMA brouillerait la distinction entre « acte de soin » et « acte de confort » (ou entre « pathologique » et « sociétal »), puisque les couples lesbiens ne sont généralement pas dans l’impossibilité technique d’avoir des enfants (dans un monde bien sûr où on n’a jamais recours à la PMA pour cause d’infertilité masculine). Outre une préoccupation assez singulière pour la préservation de la taxinomie médicale, l’argument paraît dérisoire dans une société qui a inventé des techniques médicales pour implanter des cheveux ou pour augmenter la taille de la poitrine, mais qui demande aux lesbiennes de renier leur orientation sexuelle et de partir à la recherche du premier quidam d’accord pour une insémination naturelle parce qu’il s’agirait de ne pas faire des enfants n’importe comment (ma bonne dame).

Deuxièmement, l’extension de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules instaurerait un « droit à l’enfant », dont on ne discerne pas très bien les tenants et les aboutissants, mais qui fait frémir par sa seule évocation toutes les paroisses de France. Si l’on excepte que la PMA pour les couples hétérosexuels constitue une forme de droit à l’enfant (puisqu’elle donne le droit à ces couples d’avoir un enfant en dépit de leurs problèmes biologiques), son extension aux couples lesbiens ressemble bien davantage à une opportunité de pouvoir eux aussi élever un enfant grâce à un processus naturel (in vitro ou non, il ne s’agit rien de plus qu’une fécondation de gamètes) qu’à une offrande sacrificielle à Satan pour obtenir des dizaines d’enfants à revendre au marché aux esclaves. Plus sérieusement, ce « droit à l’enfant » recouvre simplement une manière d’accéder à la parentalité hors du cadre du mariage hétérosexuel, ce qui entre simplement en contradiction avec la vision de certains conservateurs patentés.

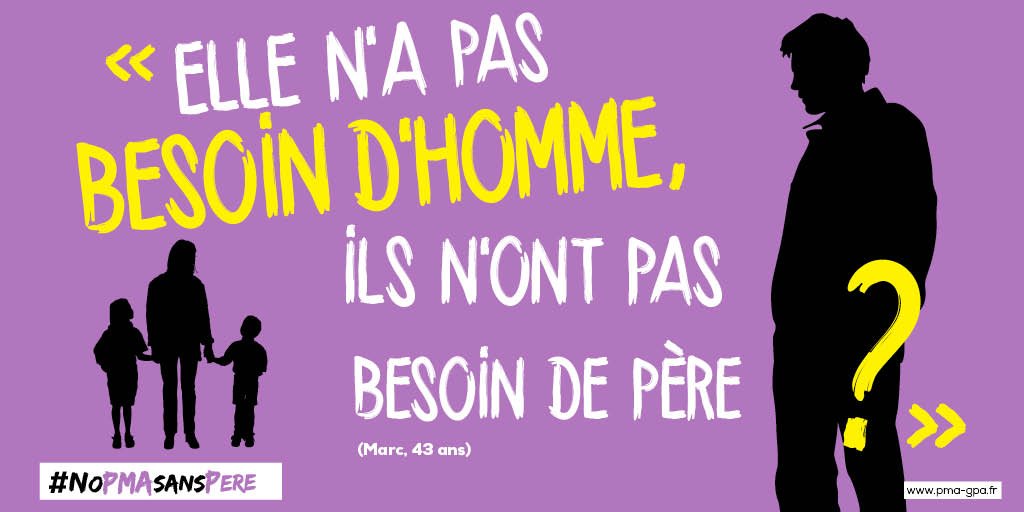

Troisièmement, la PMA pour toutes représenterait une sorte d’usine à fabriquer des « enfants sans père ». Mais attention, pas le père lambda, pas ce vulgaire parent mâle que l’on croise à la sortie de la maternelle : nous parlons ici du « Père », avec une majuscule grande comme le Christ Rédempteur, qui ne se déplace jamais sans la « Mère » et « l’Enfant » (les rois mages sont en supplément). Retirez le Père de l’équation, et c’est tout l’Enfant qui s’effondre sans cette figure d’autorité – modèle de virilité pour les garçons, modèle matrimonial pour les filles – figure complémentaire de la Mère maternante, douce, affectueuse et émotionnelle (trop d’ailleurs, c’est pour ça qu’il faut le Père). Faites également abstraction de la foultitude de manières d’être père, d’être mère, d’élever ses enfants selon des modèles qu’on ne respecte généralement qu’à moitié et qui donnent pourtant des résultats pas trop mal (par contre, si vous ne suivez pas le Modèle, pas la peine d’essayer de placer votre enfant à la chorale de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, même s’il parle latin couramment). Vous pouvez aussi appuyer ce Modèle sur certaines théories psychanalytiques obscurantistes expliquant que les lesbiennes font un rejet du père tel qu’elles imposent son absence à leurs propres enfants – ça fait toujours fureur à l’université d’été de la Manif’. Sinon, vous pouvez aussi vous pencher sur le consensus scientifique et sur les témoignages des dizaines de milliers de familles qui montrent que l’homoparentalité ne pose aucun problème particulier – y compris s’il n’y a pas dans la famille un Père tamponné, double tamponné.

La classe …

Enfin, les anti-PMA pour toutes avancent un argument franchement flou, qui consiste à dénoncer une société gangrénée par des revendications individuelles aboutissant à la négation de la nature humaine avec le concours de la technologie et des intérêts financiers privés. Si vous n’aviez rien compris, nous laissons la parole à l’une des polémistes en pointe sur le sujet :

Il y a une réflexion à mener sur ce que l’on appelle « l’extension des droits », c’est-à-dire que quand on dit « qui est-ce que ça gêne un nouveau droit ? », c’est une conception du droit qui relève d’une pensée libérale au sens large, c’est-à-dire l’idée que la société ne peut être régulée que par le marché et le droit, et que le droit ne peut se voir opposer que le droit d’un autre. Or – d’un autre individu – et là en l’occurrence, vous nous dites « les autres individus ça les gêne pas que y ait un droit pour les lesbiennes ». Sauf qu’il peut y avoir une autre vision de la société, selon laquelle il y a des valeurs et par exemple, on ne considère pas l’humain comme un matériau et qu’on ne doit pas instrumentaliser la médecine et instrumentaliser la science pour répondre à une demande sociale. C’est une autre vision des choses.

Natacha Polony sur LCI [3’54’’]

Au-delà de l’étrange préoccupation pour l’intégrité de la science qui ne devrait jamais répondre à une demande sociale (c’est bien pour cela qu’on n’a jamais utilisé la science pour développer l’avion, les centrales électriques, l’ordinateur, la pilule contraceptive ou la PMA), cette prise de parole révèle une opposition à l’extension des droits d’autrui au nom des conceptions morales rigides de certains individus. Non pas qu’il existe des risques avérés liés à l’extension de la PMA, mais c’est juste que les lesbiennes n’y ont pas droit car certains y voient un épouvantail antichristique cachant une société anarchique faite de vices et de déviances, où l’on peut acheter pour pas cher des nouveau-nés dans les distributeurs automatiques de la station Barbès-Rochechouart.

Après, il existe bien une autre vision des choses, en effet. C’est la vilaine vision libérale, qui dit « je fais ce que je veux de ma vie et mêle-toi de tes oignons du moment que tu n’es pas concerné(e) ». C’est la vision qui ne demande pas de quel droit on demande plus de droits, mais qui demande de quel droit on refuse plus de droits. En somme, « qui es-tu pour décider que ta vision du monde doit dicter mon avenir et ma possibilité d’avoir ou non des enfants ? Qui es-tu pour décider cela quand 66% des Français(es) sont favorables à cette mesure, avec les faveurs de tous les âges, de tous les genres, de toutes les catégories sociales et de toutes les affiliations politiques ? Qu’as-tu à m’opposer, à l’exception de fantasmes pseudo-psychanalytiques et de pinaillages médico-techniques, pour me refuser un droit qui ne regarde que moi et ma concubine ? De quelle mission de justice divine as-tu été investi(e) pour pouvoir déclarer que ta conception du Bien et du Mal est tellement sensible qu’elle ne saurait souffrir aucun ombrage ? Qui es-tu pour me dire que faire un enfant, c’est plonger la société tout entière dans un abîme dont elle ne sortira jamais ? ». Il s’agit d’une vision qui place certes l’individu au centre des droits garantis par la loi, qui estime que les convictions individuelles ne sauraient primer sur le bonheur individuel (celui des parents et des enfants), et qu’il n’est ni égoïste ni outrancier d’exprimer un désir politique, surtout si c’est celui de l’égalité des droits.

Cela démontre que l’extension de la PMA aux couples lesbiens n’est pas une affaire d’éthique, qu’il ne s’agit pas de trancher sur des questions morales ou de tirer des plans sur la comète à propos de très hypothétiques conséquences sociétales, mais plus simplement de répondre à la demande politique d’égalité des droits au nom d’un bonheur individuel qui ne dérange personne. Il apparaît dès lors plus clairement que les tentatives présidentielles d’obtenir l’appui du CCNE relèvent d’une grande lâcheté politique, qui pousse Emmanuel Macron comme François Hollande jadis à se cacher derrière une prétendue expertise pour minimiser la fureur de la frange ultra-conservatrice de la population qui ne manquera de toute façon pas de s’exprimer. Et encore, c’était sans compter la déclaration de la Présidence de la République la veille de la publication du rapport du CCNE, expliquant qu’elle n’était « pas liée par cet avis », et que pour elle, « le débat sur la PMA il est éthique et ce débat n’est pas au bout » (sachant que cela fait des années et des années que des enfants sont élevés par des couples lesbiens, certains étant même déjà adultes, mais que le gouvernement s’est apparemment intéressé à la question le mois dernier).

Alors certes, il semblerait malgré tout que le projet de loi finisse par être abordé, espérons-le en 2019, au moins avant la fin du quinquennat. Mais le courage en politique, ce n’est pas seulement d’adopter des mesures qui suscitent une forte opposition (surtout quand celle-ci est bruyante mais pas du tout majoritaire), c’est aussi d’assumer ses réformes, certes sans provocations, mais pas non plus en tergiversant des mois et des mois au prétexte de ne « blesser aucune conscience ». Lors de réformes sociétales comme celle-ci, le gouvernement porte toujours une part de la dignité des personnes en faveur desquelles il agit. Ce n’est dès lors pas respecter cette dignité que d’obliger ces personnes pendant des mois, des années supplémentaires à aller dans un autre pays pour concevoir un enfant et à s’engager dans des procédures judiciaires fatigantes pour obtenir la reconnaissance judiciaire de l’autre mère quand celle-ci est déjà mère de fait.

Ce qui n’est pas respectueux, c’est d’accréditer la thèse des anti-PMA pour toutes expliquant que le droit pour les couples lesbiens de tenter de concevoir un enfant relève d’une révolution sociétale dantesque, quand il s’agit d’une simple correction légale qui régularise la situation de milliers de familles en mettant en accord l’esprit et la lettre de la loi (dans la mesure où la loi Taubira sur le mariage et l’adoption pour tou(te)s permet déjà à des couples homosexuels d’élever un enfant). Avec ces tentatives d’apaiser un débat qu’il ne fait qu’attiser, l’attentisme de l’exécutif confine en réalité à l’homophobie et à la lesbophobie. Certes, pas à l’homophobie virulente et explicite de Marcel Campion ou du président de la CNAFC, qui explique que « le problème, c’est pas que les pédés » (au moins, ça signifie qu’il y a pire). Mais à cette homophobie latente, passive, structurelle, qui place les couples lesbiens et leurs enfants en situation d’infériorité légale et ne leur fait pas une place égale, normale dans la société en leur accollant l’étiquette « problématique » [3] sous prétexte de la fragilité morale de certains arriérés. Enfants de chair contre consciences de porcelaine, c’est aussi ça le débat sur l’extension de la PMA.

[1] Par souci de clarté et de concision, nous ne traiterons pas de l’extension de la PMA aux femmes seules, même si le sujet reste important. Nous ne traiterons pas non plus du sujet de la GPA, qui pose encore d’autres questions (sachant qu’elle reste interdite y compris aux couples hétérosexuels), même si la logique des libertés individuelles qui s’applique à la PMA demeure assez similaire pour la GPA.

[2] En réalité, il existe d’autres arguments plus « techniques » et tout aussi douteux, comme le manque de donneurs de sperme, ou des interrogations sur le remboursement du recours à la PMA par exemple, qui sont au-delà du questionnement de cet article. On mettra aussi de côté l’argument du « pied dans la porte », expliquant que la PMA pour toutes mène logiquement à l’adoption de la GPA (l’égalité des droits entre les orientations sexuelles étant à peu près le seul sujet où on débat de lois qui ne sont même pas envisagées).

[3] Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur l’incohérence entre les positions anti-avortement de nombreux Manif pour tous au nom de la sacralité de la vie et leur déconsidération des enfants nés hors d’un cadre traditionnel (il suffit de voir le parallèle tracé dans une de leurs affiches entre légumes OGM et enfants sans père).